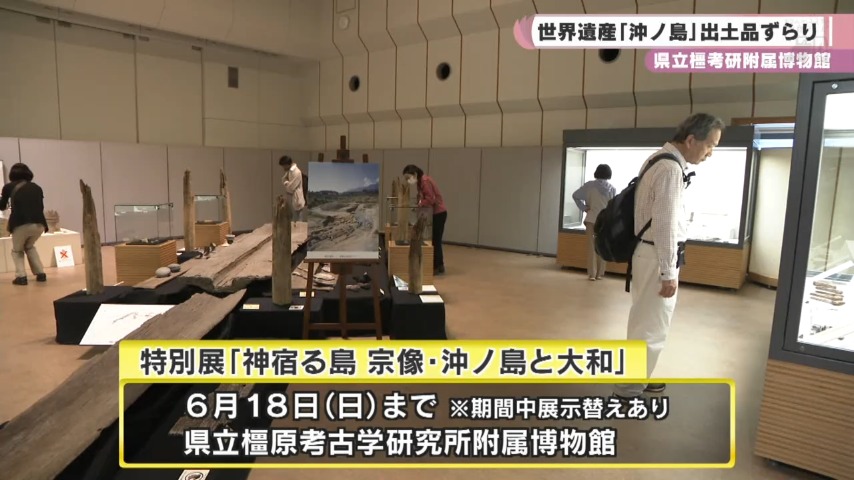

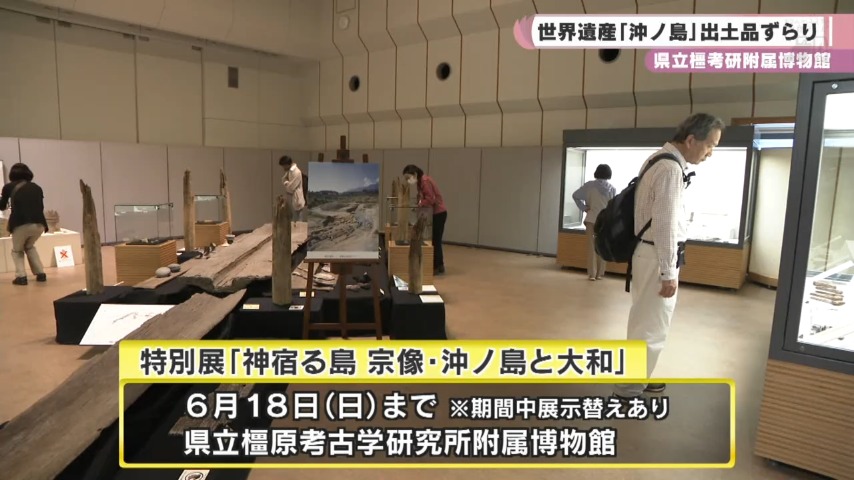

世界遺産「沖ノ島」出土品ずらり 県立橿原考古学研究所附属博物館

2023.04.28 19:00

- 「神宿る島」として世界文化遺産に登録されている福岡県の沖ノ島から見つかった貴重な遺物を中心にした展覧会がいま、県立橿原考古学研究所附属博物館で開かれていて注目を集めています。

- 沖ノ島から見つかった金色に輝く装飾品です。

- 5世紀から6世紀、当時の中国で流行した龍のデザインを取り入れており、こうしたデザインは斑鳩町の藤ノ木古墳の出土品でも見ることができます。

- 玄界灘に浮かぶ孤島・福岡県の沖ノ島には大陸や朝鮮半島との交流が活発化した4世紀後半から9世紀末にかけての祭祀の跡があり、大和政権以降、航海安全を願う国家的な祭りが営まれてきたことがうかがえます。

- 沖ノ島は宗像大社のご神体として守られてきたため、

- 学術調査では奉納された約8万点もの宝物が出土。

- そのため島は「海の正倉院」とも呼ばれてきました。

- 特別展では奈良の古墳の副葬品などと沖ノ島の出土品を比較できるように配置されています。

- 例えば大和政権の勢力の広がりを示す三角縁神獣鏡、川西町にある島の山古墳から出土した石の装飾品。これらは沖ノ島でもほぼ同じ形の出土品が確認されています。

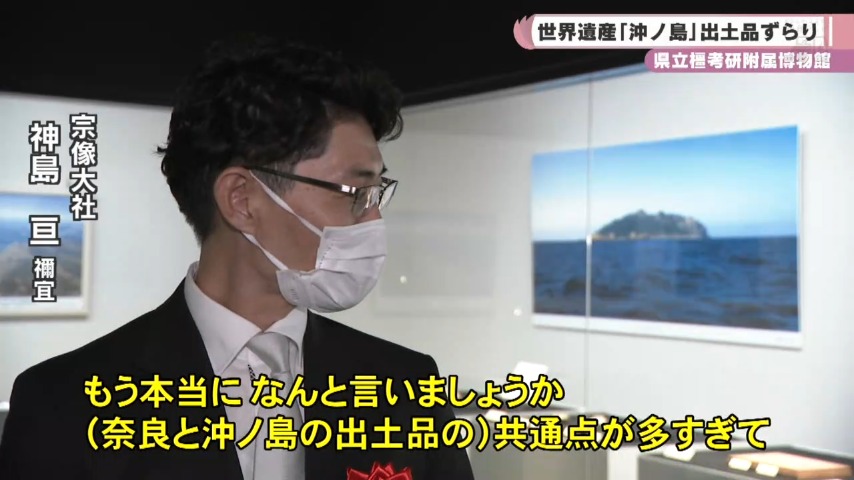

- 奈良と沖ノ島の出土品を本格的に比較する展覧会はこれまで国内でも無かったといい、

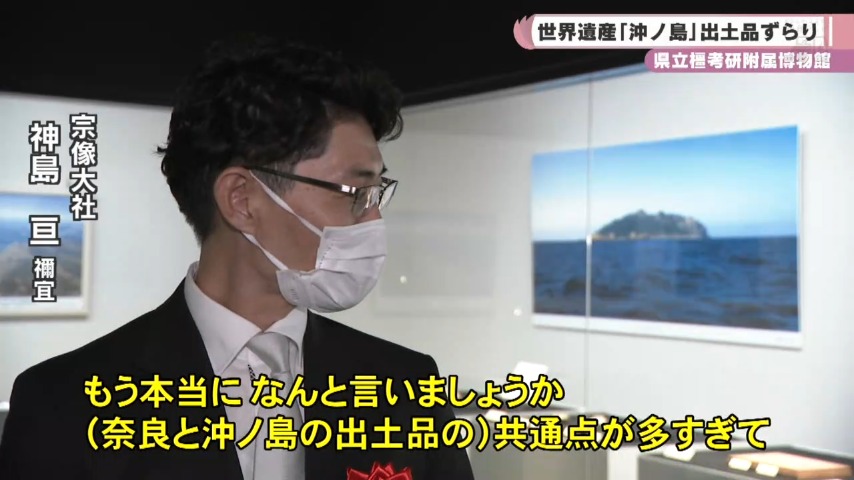

- 特別展の初日は宗像大社の禰宜・神島亘さんが

- それぞれを熱心に見比べていました。

- 宗像大社・神島亘 禰宜

- 「本当に共通点が多すぎて、宗像と大和は実に近いと感じたところです。九州、宗像の沖ノ島のテーマをしっかり肌で感じて頂ければと思うところです。」

- 展示ではこのほか、大和政権の水辺の祭りについても分かりやすく紹介しています。

- 国宝206点を含むおよそ600点を展示したこの特別展は6月18日まで開かれています。